|

|

摘要:明朝嘉靖二十九年“李林互诬”案后,重庆江津进士、御史李廷春回原籍听候发落。回乡后与江津知县周侯等人登石佛山,赏天水池灵性,领略了天水池胜景,享受了登石崖以观丛山和长江之美的乐趣,从“德”“善”哲学角度,对天水池摸石得儿,摸瓦得女的灵异现象进行解释,提出了“惟天福善,乃昌乃后,惟人积善,乃获天佑”的观点,不仅从传统哲学角度解释了“摸儿池”背后的做人逻辑,褪去了灵验表象的神性与巫性,还间接回应了林同云对他的贪污指控,突现了江津士林阶层的价值观和审美追求。 关键词:祈嗣;石男;瓦女;积善

大千世界,无奇不有。许多无法解释的自然现象,古人往往赋予超自然之神力作为底层逻辑。因此如何解释这些现象,突显该地士林阶层的价值观。《江津县志》记载了一种特殊的水文化,具有巫神预测之力的“天水池”:在县城对江二里,省志云“邑人春日游赏于此,竞于池中摸石祈嗣。得石者,生男。得瓦者,生女。明李廷春有记。”成为江津数百年祈嗣民俗的天水池摸石活动,当下早已中断。作为一种独特的“春日游赏”祈嗣现象,有许多值得探讨的问题:“天水池”位于何方?文献如何记载?江津地域精英阶层是如何看待或解释这一现象?它体现了江津群体怎样的世界观和精神追求?本文以江津进士、御史李廷春于嘉靖二十九年(公元1550年)写的《天水池记》来解答这些问题。

一、认识进士李廷春钦定《四库全书·四川通志卷三十四·选举·进士》之“甲辰科”记载:“李廷春,历御史。”御史相当于现在的最高人民检察院检察员,是中国古代执掌监察官员的一种泛称。江津群体耿直、忠诚、勇敢,是出御史人才的地方。民国版《江津县志·卷八·教育》“附科目”记载明代进士:“李廷春,甲辰,御史。”这一年,是明世宗嘉靖二十三年(公元1544年)。李廷春为官之路艰辛,从《明世宗实录》“第三百五十六卷”有关李廷春的记载可见一斑。嘉靖二十九年(1550年)二月,即李廷春高中进士后第6年,《实录》载:“二月丙申(1550年二月初一 ,公元1550年2月17日)。云南道御史李廷春先任湖广石首知县,有贪声。巡抚都御史林云同曾以法笞之。至是李廷春行取选道,云同恐其怀怨,遂发其在任赃,私请行罢斥。李廷春亦摭拾云同事以自理。诏俱令回籍听勘后,三年勘覆两皆无实。诏以其虚词忿讦,俱革职闲住。

白话的意思就是:云南道御史李廷春先前任湖广石首县的知县,他贪污腐败到了贪名远扬的地步,巡抚都御史林云同曾经因此依法拿鞭子抽过他。后来李廷春升官,成了考核林云同政绩的官员,林云同害怕李廷春记恨他,于是林云同偷偷举报李廷春在任上贪污受贿的罪行,希望朝廷罢免李廷春。李廷春得知这事后,也收集证据举报林云同贪污受贿。于是朝廷下旨让他们两人回原籍,听候审讯。三年间经过反复调查,没有两人犯罪的实际证据,最后确定为他们两人互相以不实的虚假言词攻击对方,于是将两人革职,让他们回家反省去了。

《民国福建通志》也有记载,不过是借林云同来侧面记叙:“属县李廷春者,以贿迁御史,昵于严世蕃,云同疏劾之。廷春亦自辩,世蕃从中挤之。坐回籍听勘,廷春卒褫职。”白话就是:李廷春靠行贿升为御史,与严世蕃走得近。林云同弹劾他,李廷春进行自辩,严世蕃从中挤兑林云同,于是林云同回原籍听候勘问、审讯,李廷春被革去官职。两个文献记载的内容大体相同。至于李廷春“贪声”是否属实,不在本文讨论范围,也许确有其事,也许是同僚诬陷,或者怀恨者造谣,各种情况都有可能。不过林云同在隆庆元年(1567年),起为刑部侍郎,迁右都御史,掌南院事。次年,升迁南京工部尚书。万历(1573—1620年)初,转任南京刑部尚书。卒年七十八,赠太子少保,谥端简。李廷春得罪林云同,肯定没有好果子吃。何况严世蕃于1564年被抄家,整个严氏集团大厦倾覆。不过明朝实行两京制,陪都南京尽管设置了与北京相同的行政机构,但统治者并未赋予南京行政机构实权,南京各衙门多为虚职,很清闲,任职官员被称之为“吏隐”。值得注意的是,这是1550年初发生的事。而《天水池记》一文刚好写于1550年,说明是李廷春被朝廷下旨回原籍时所写。那么这篇文章,肯定对此事有所回应,只是方式或用语比较隐晦而已。二、天水池风光无限

带动江津群体春日祈祷多子多福的“天水池”,在哪里呢?李廷春描述为:江津东郭对大江之北,山名“石佛”,瞰江之干,高万仞。有石池焉,深三尺,广六尺,袤倍之,中有凿痕。水清而常盈,虽天旱不涸。傍去数步,一大石半悬为崖,其上正平,可容十数人。楹窟尚存,盖旧有亭而久废也。县志曰“天水池”,县人被无子,自袒裼摸水中,得石则兆生男,得瓦则女,士人皆呼曰“摸儿池”。 白话就是:江津东城遥对之长江北面,有一座“石佛山”,俯视长江的悬崖之巅,高级万仞。山上有一石头砌成的水池,深有三尺,东西宽六尺,南北长十二尺,池中有人工凿打的痕迹。这里提醒一下,由重庆地域历史文献之江津卷编纂委员会和沙磁文化促进会共同编写的《重庆地域历史文献·江津卷·中卷》(重庆出版社2014年出版),第367页,断句为“袤倍之中有凿痕”,“袤倍之”,“袤”是指南北长度,“倍之”,是指长是宽的一倍。如果不断开,此句不通。

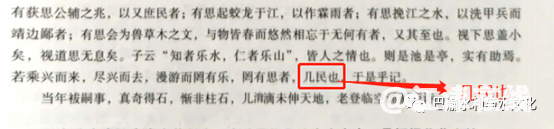

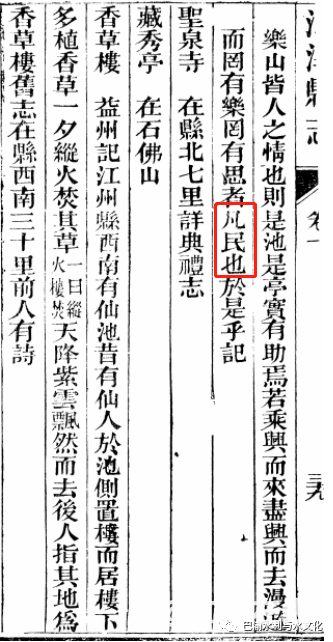

图注:除断句有误外,还有一“乎”字有误,繁体版皆为“呼”。从意义上讲,虽然“乎”通“呼”,但尊重原版是基本要求。

之所以叫“石佛山”,是因为此山有“西蜀第一禅林”石佛寺,建筑年代从晚唐五代,经宋元明清,曾经烟火鼎盛,乃江津八景之一,可惜寺庙早已毁灭,现改名叫莲花山。从水池的造型看,“天水池”有点像柳宗元同志笔下的“小石潭”,石砌,水清。这个长方形的石池,其神奇之处,就是“水清而常盈,虽天旱不涸”。基本上世间所有通灵的水池或水井,都有这一特点。从水景观的角度看,石池旁边数步,有一块半悬空中的大石崖,上面平整宽广,可容十多人。前人建造的旧亭柱子还在,只是亭子已废毁。从登高远眺角度看,首先是山,“登旧亭址,观华盖鼎山诸峰如拱、如揖、如骑、如盖,如侍从罗立,如趋而欲前,如作青眼爱客,鸢鸟交飞如在平地。”西边的临峰山,西南的鼎山,东边的龙门山等,均如侍立揖拱之状,仿佛众山有情,朝拜此地。其次是江,“其长江西来,经龙门抱县城而东,如几如练,平波中有鱼跳跃如欲奋飞,樯帆棹橹,上下交错,涣舟渡艇,截流倚洲。城之中外,楼阁竹树,一览尽之,如画图然,此一大奇观也。”此地可观长江在江津段之情状,如几字,如白练。江津城里城外,烟楼画阁,尽收眼底,是观景最佳处。从江津水文化习俗看,县里无男孩的家庭,父亲会虔诚地在池边祭祀祈祷,然后裸露上身去池水中摸物,如果摸到石头,则预示生男孩,如果是瓦片,则预示生女孩。江津士林群体都称之为“摸儿池”。在风水上佳的地方,有一灵池,竟然灵验,形成群体灵俗,这就是“天水池”。三、天池赐子有灵验

天水池既然以“天”命名,当然有其“通天”的灵性,否则,难以形成与中国传统孝道文化相通的江津春日摸石祈嗣的习俗。

李廷春记述了一件真实的故事,发生在嘉靖戊申仲夏(1548年夏天),江津知县、练江人周侯无子,于是带领同僚学官,前往天水池,按照江津群体的祭祀方法,求福求子,“独得一石,色紫赤而奇”。第二年九月,果然生得一子,命名“式予”。当时李廷春在北京御史台听闻此事,说与台中诸人,众皆惊异。有人说:“北史载高林母祓禊泗滨得奇石,寥人谓曰:‘此浮磬之精,宝持之必生令子’。侯所得石,无亦浮磬之精与。”御史台的人说话,引用的是典故,叫泗滨浮罄。《周书》卷二九《高琳传》:“高琳字季珉,其先高句丽人也。……琳母尝祓禊泗滨,遇见一石,光彩朗润,遂持以归。是夜梦见一人,衣冠有若仙者,谓其母曰:‘夫人向所将来之石,是浮罄之精。若能宝持,必生令子。’其母惊悟,便举身流汗,俄而有娠。及生,因名琳字季珉焉。……除鄜州刺史,加骠骑大将军、开府仪同三司、侍中。孝闵帝践阼,进爵犍为郡公,邑一千户。”大白话的意思,就是相传北周贵臣高琳之母泗滨祓禊时,拾一奇石,夜梦仙人相告:“此石为浮罄之精。”高母遂有娠而生琳。后常用此典贺生佳儿。意思就是:周侯县长在江津石佛山天水池摸到的石头,也是浮磬之精,也有神性,此子未来必定富贵无边。

李廷春还列举了自己的例子。“忆予先子,弘治癸亥,同先诸父祓,亦尝独得一石,予以是年十月生。”“先子”是对亡父的称呼。李廷春的父亲,弘治癸亥年(公元1503年),同他的伯父和叔父到天水池祈嗣,也摸到一石头,于是李廷春这年十月出生。原来,李廷春也不是凡品,难怪能中进士。这也推出李廷春生于1503年,于1544中进士,刚好41岁。他返乡时1550年,已经47岁。

四、池石只是一征兆那么,作为明朝进士和御史的李廷春,是怎样看待这一神奇现象的呢?李廷春首先认为:“予谓子之迟速有无,皆天也,池无与焉。”一个家庭生儿子的快与慢或有与无,皆由天定,与天水池无关。

这体现了明朝江津读书人的天命观。难得的是,李廷春作为摸儿石征兆诞生的孩子,居然也没有把自己神话。这与江津崇祯年间进士刁化神借怪力乱神起兵,形成两种不同的世界观。其次,他认为天给不给儿子,跟这个家庭“积善”有关。唯有积善,“乃获天佑”,于是天水池才会根据你的家庭德行,报以奇石,作为预兆。天水池本身来说,没有能力赐予家庭儿子。它的根源,在于家族自身积德。

对于自己家庭生下他这个有出息的儿子,也是“予家世惟长厚相承”,他父亲“学春秋,赍志早终,予子孙历受其庆”。而周侯县长来说,“廉而不激,方而不谅,明而不苛,自筮仕上,高历丰都,暨乎我县,遗爱历历可征。”

你看,都是“发身贤科,人有厚德”。积德之家,方有余庆。所以,“天实酬之,石之兆而岂偶然?后之祓者,其先惟善之积,以自求福于天,而后求石于池可也。”将积善求德放在第一,方有求石之兆。否则,“漫而得石,漫而生子,亦无益也,是可以深长思矣。”李廷春将此与游览胜景时人的表现进行类比。登高时,有的人想凭高而振衣飞翔,脱离尘世;有的人想俯看水流而洗净脚趾;有的人则想辅佐天子,护佑百姓;有的人想唤醒江中蛟龙,遍施甘雨,恩泽万物;有的人想挽一江之水,清洗兵甲,守卫边疆;有的人想作野兽树木之花纹,与万物欣欣相融而悠然相忘于“无”的大道境界……人的表情各异,皆因内心灵魂不同所致。看个人心中秘思,则显得格局太小。看大道归隐,则有出世之念。因此,摸儿池只是一种征兆。真正得子,全靠厚德福善。

六、正确看待水崇拜

由天水池引发的水崇拜、水民俗、水叙事,在巴山蜀水之间,很平常。毕竟,巴蜀文化的底蕴是巫文化。在《江津县志》里留下神迹的水,除能判断生儿生女的天水池外,还有判断江津出贤官还是蠢官的君井山泉:“县西四十三里,上有井泉,浅深不常。牧宰贤,则水清溢,见方舆胜境。”江津遇到贤人做官,则水清。相反,遇到庸人做官,则水混浊。观此井泉,可知天下盛衰与用人之贤愚。当然,赋予君井山泉这种判断功能,表达了江津民众对贤官的渴望,对庸官的唾弃。还有石笋山神秘的石盂水,《江津县志》记载:“一石如盂,水溢不竭,倾之复盈。”邑人邹佑为之专门写诗。

石盂水虽然没有判断功能,但石笋山是仙山,其“倾之复盈”的特点,正好印证仙迹所具有的神性。还有些神奇的地方,印证了大自然的鬼斧神工。比如同心山的石泉,“县九十里,两山之腰各有泉流,至中合一。”这种现象充满偶然,江津士林阶层充满想象,激情万丈地在此修建石室,知县杨元吉还专门刻“石室烟霞”四字,张扬这种吉祥的神秘文化。但总体来说,天水池与中国孝道文化结合得更紧密,在以多子多孙为福,追求天伦之乐的古代,传宗接代是更有意义的人世理想。

五福临门,其中一福,即是后代子孙的昌盛。东汉桓谭在《新论·离事第十一》把“考终命”(善终)改为“多子多孙”,五福改为“寿、富、贵、安乐、多子多孙”。

江津士林阶层将子孙后代延续香火的梦想,与家庭积德求善联系起来思考,通过文章传递福善的人生观,值得肯定。至于水文化中的巫性与神性,从民众教育的角度讲,是借巫神的原始力量,传递一种符合这个社会文明发展需求的一种思想,其实也没有过错。并不存在愚弄人民,它是古代教化的一种有效方式。在整个社会出现独身化、去婚姻化、不育化或少育化等西方恶性思想泛滥的当下,重新恢复天水池遗迹,传递祈嗣活动和生育文化,其实也有积极意义。

附:《天水池记》

天水池记【嘉靖二十九年】【御史】李廷春

江津东郭对大江之北,山名“石佛”,瞰江之干,高万仞。有石池焉,深三尺,广六尺,袤倍之,中有凿痕。水清而常盈,虽天旱不涸。傍去数步,一大石半悬为崖,其上正平,可容十数人。楹窟尚存,盖旧有亭而久废也。县志曰“天水池”,县人被无子,自袒裼摸水中,得石则兆生男,得瓦则女,士人皆呼曰“摸儿池”。 往年戊申仲夏,我县大尹练江周侯未有嗣,偕寮寀学博往祓,独得一石,色紫赤而奇,九月果生一子,命名“式予”。在台中闻其事,与诸闻人言,皆异之,或曰:“北史载高林母祓禊泗滨得奇石,寥人谓曰:‘此浮磬之精,宝持之必生令子’。侯所得石,无亦浮磬之精与。”越二年,庚戌初夏,予归自京,同友人一江梁子从侯游于池。梁子曰:“池之灵异,盖数数矣,顾未有纪之者。”是在台史,又相与登旧亭址,观华盖鼎山诸峰如拱、如揖、如骑、如盖,如侍从罗立,如趋而欲前,如作青眼爱客,鸢鸟交飞如在平地。其长江西来,经龙门抱县城而东,如几如练,平波中有鱼跳跃如欲奋飞,樯帆棹橹,上下交错,涣舟渡艇,截流倚洲。城之中外,楼阁竹树,一览尽之,如画图然,此一大奇观也。侯喟然曰:“亭之费计可二三金,何可废也。”遂捐俸,命工匠。匠琢傍石为水亭四楹,为石桌一,为石鼓十二,以藉祓者及游观诸人,俾得攸止而觞焉。事不愆、民不劳,而亭岿然成矣。复磨岩大刻“摸儿池”字,以记属予。

予谓子之迟速有无,皆天也,池无与焉。如石如瓦,特为之兆尔。惟天福善,乃昌乃后,惟人积善,乃获天佑。池乃报之奇石,其子乃不虚厥生,是则人也,池亦无与焉。忆予先子,弘治癸亥,同先诸父祓,亦尝独得一石,予以是年十月生,盖予家世惟长厚相承,先子学春秋,赍志早终,予子孙历受其庆。兹周侯廉而不激,方而不谅,明而不苛,自筮仕上,高历丰都,暨乎我县,遗爱历历可征,别祖父皆发身贤科,人有厚德,惟天实酬之,石之兆而岂偶然,后之祓者,其先惟善之积,以自求福于天,而后求石于池可也。否则漫而得石,漫而生子,亦无益也,是可以深长思矣。

乃如诸游,观则人以情异。有凭其高,而思以振衣者;有俯其流而思以濯足者;有获思公辅之兆,以又庶民者;有思起蛟龙于江,以作霖雨者;有思挽江之水,以洗甲兵而靖边鄙者;有思会为兽草木之文,与物皆春而悠然相忘于无何有者,又其至也。视下思盖小矣,视道思无息矣。子云“知者乐水,仁者乐山”,皆人之情也。则是池是亭,实有助焉。若乘兴而来,尽兴而去,漫游而罔有乐,罔有思者,凡民也,于是乎记。当年祓嗣事,真奇得石,惭非柱石,儿涓(㳙的异体字)滴未伸天地,老登临空诵蓼莪诗。(注:重庆地域历史文献之江津卷编纂委员会和沙磁文化促进会共同编写的《重庆地域历史文献·江津卷·中卷》(重庆出版社2014年出版),第367页,有三处错误:①“袤倍之”后面应断句;②文中“世人皆乎曰”的“乎”,应为“呼”;③“几民”,应为“凡民”)

《江津县志·民国版》原文:“凡民也”。

作者简介:谭蘅君,重庆江津人,全国语文教育研究与发展中心副理事长,编著、主编、策划各类图书杂志近200种,其中《新文化作文丛书》成为全国部分名校作文专用教材。

来源为:《巴渝水利与水文化》(微信号:cqbwrc)

|

|